„Es turnt mich an, wenn du dich wehrst,“ sagt Bordell-Boss Thoas, als er Iphigenie am Hals packt. Die Wiener Dramaturgin Angelika Messner erschafft in ihrer radikal-feministischen Neufassung „Iphigenie“ für das Theater an der Gumpendorfer Straße eine unerschrockene Heldin. Von der duldsamen Priesterin aus Goethes Drama ist wenig übrig. Am Ende ist es nicht Thoas, sondern das Publikum, das sich an Iphigenies Wehrhaftigkeit erfreut.

Beim Rezitieren von Johann Wolfgang Goethes Versen bekommt Iphigenie Brechreiz. So beginnt Angelika Messners feministische Neufassung seines Dramas „Iphigenie auf Tauris“. In Goethes Text aus 1787 (siehe Infobox unten) dient Iphigenie als Ideal weiblichen Pflichtbewusstseins, in Euripides antikem Original ist sie kaum mehr als ein bereitwilliges Menschenopfer. In beiden Versionen liefert die Figur eine Steilvorlage für eine radikale Umdeutung, die am 30. November im Theater an der Gumpendorfer Straße (TAG) Premiere feierte.

Schon Iphigenies Vorgeschichte ist trostlos: Sie entstammt einer verfluchten Familie, über Generationen hinweg wird blindwütig gemordet, gerächt und gehasst. In Messners Neuinterpretation verkauft Agamemnon seine 14-jährige Tochter Iphigenie (Michaela Kaspar) an Bordell-Boss Thoas (Jens Claßen), um mit dem Erlös seinen Sohn Orest am Leben zu erhalten.

Iphigenie begegnet Gewalt mit Wortgewalt

Messners Inszenierung, die mit 70 Minuten knapp gehalten ist, beginnt auf der Insel Tauris. Der grausame Thoas will Iphigenie heiraten. Ihre Freiheit könnte sie sich nur mit dem Mord an zwei auf der Insel gestrandeten Griechen (Andreas Gaida und Emanuel Fellmer) erkaufen. Einer davon, so will es das Schicksal, ist ihr Bruder Orest, zu dessen Gunsten sie verstoßen wurde. Genau diese beschränkte Wahl, zwischen Bluttat und Selbstaufgabe, machte die antike Sage für die Autorin so reizvoll. Sie wollte unbedingt „noch eine weitere Handlungsoption hinzufügen,“ wie sie ergänzt.

Messner sagt aber, es habe ihr nicht gereicht, ihrer Heldin lediglich mehr Handlungsspielraum zu geben. „Ich wollte sie auch auf einer Metaebene zu Wort kommen lassen.“

Schonungslos kommentiert Iphigenie die Brutalität, die ihr widerfährt. Auf Thoas Liebesbekundungen antwortet sie trocken: „Du hast mein gutes Herz gelobt. Sobald es spricht, willst du es nicht hören.“ Am Ende bahnt sich Iphigenie einen neuen Weg, abseits von Mord und Unfreiheit. Der überraschende Ausgang ist brutal und doch befriedigend.

Die Dramaturgin und Regisseurin Angelika Messner gibt der duldsamen Iphigenie eine Stimme © Lalo Jodlbauer

Antike Mythen: Wie geschaffen für feministische Umdeutungen

„Iphigenie“ im TAG folgt einer reichen Tradition feministischer Neufassungen griechischer Sagen. Ein frühes Beispiel ist die Erzählung „Kassandra“ (1982) der ostdeutschen Schriftstellerin Christa Wolf, die den Trojanischen Krieg durch die Augen der Königstochter betrachtet. Weitere Neuinterpretationen sind der 2018er Bestseller-Roman „Ich bin Circe“ der Amerikanerin Madeline Miller, und „Medea*“, inszeniert von der deutschen Regisseurin Leonie Böhm, das 2020 im Schauspielhaus in Zürich lief.

Laut der Literaturwissenschaftlerin und Genderforscherin Christina Schuster mache unser modernes Frauenbild eine Neuerzählung dieser Charaktere unumgänglich. „In den Klassikern treten diese Figuren nicht als Individuen in Aktion, sondern dienen den Geschichten anderer: die Frau als Hindernis, als Helferin, als Orakel, in dem sich Ängste und Zukunftsvisionen spiegeln,“ so Schuster. In modernen Fassungen seien hingegen die Perspektive dieser Frauenfiguren und deren Vielschichtigkeit im Fokus. „In diesen Darstellungen ist Raum für Gefühlswelten und Beweggründe, ohne die epischen, mythischen Dimensionen zu verlieren.“

„Ein Mythos lässt sich deuten, neudeuten, umerzählen. Ich glaube, das zieht uns Theatermacher*innen einfach magisch an.“

Angelika Messner, Dramaturgin und Regisseurin

Gerade weil sie menschliche Motive, Hoffnungen und Abgründe so fesselnd abbilden, eignen sich antike Erzählungen besonders gut für psychologische Umdeutungen. „Mythen haben eine allzeit gültige Qualität“, sagt Messner. „Ein Mythos lässt sich deuten, neudeuten, umerzählen. Ich glaube, das zieht uns Theatermacher*innen einfach magisch an.“

Von der Heiligen zur Heldin

Messner fand es durchaus herausfordernd, „sich an einer so berühmten Vorlage zu messen.“ Goethes Text ist in ihren Augen „wunderschön“. Dennoch entfernt sie sich in ihrer Fassung sprachlich wie auch inhaltlich so weit von der Vorlage, dass Goethe sein Drama auf der von Heike Werner düster ausgestatteten Bühne wohl kaum wiedererkennen würde.

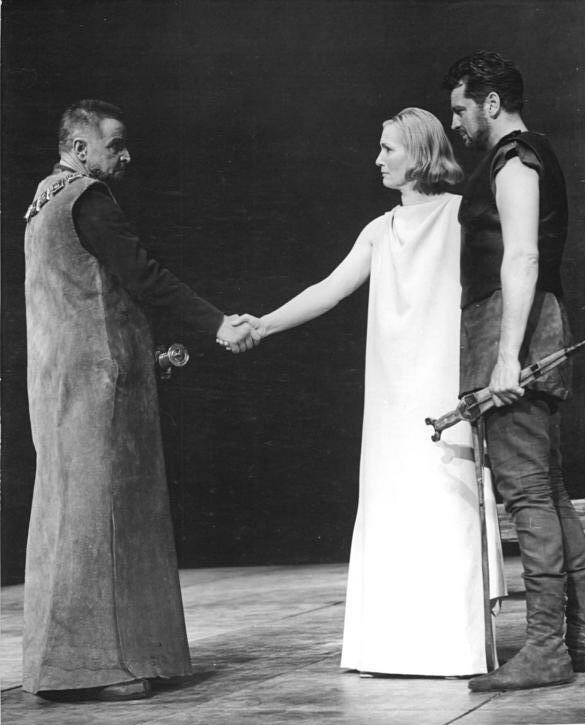

© Christa Hochneder/Deutsches Bundesarchiv via Wikimedia, Anna Stocher/TAG

1786 schrieb Goethe in einem Brief, dass er Inspiration für Iphigenie in der heiligen Agathe, einer jungfräulichen Märtyrerin, gefunden hatte: „Ich habe mir die Gestalt wohl gemerkt und werde ihr im Geist meine Iphigenie vorlesen, und meine Heldin nichts sagen lassen, was diese Heilige nicht aussprechen möchte.” Diesen frommen Anspruch zerschmettert Michaela Kaspar als Iphigenie mit einem Satz: „Bin ich noch immer das Objekt, das Opfer, das vom Vater an den Bestbieter verkauft wurde? Ich scheiß auf euch!“

Service: „Iphigenie“ von Angelika Messner frei nach „Iphigenie auf Tauris“ von J. W. von Goethe, Theater an der Gumpendorfer Straße, Vorstellungsdauer: 70 Minuten, Weitere Vorstellungen

INFOBOX zu „Iphigenie auf Tauris“ (1878) von Johann W. Goethe: Die Griechin Iphigenie lebt auf der Insel Tauris. Dort ist sie die Priesterin der Göttin Diana. Einerseits fühlt sie sich der Göttin verpflichtet, andererseits vermisst sie ihre Familie in der fernen Heimat. Iphigenies Familie ist seit Generationen von einem Flucht befallen, der Mord und Totschlag bringt. So tötet ihr Bruder Orest ihre Mutter, doch die Schuld macht ihn verrückt. Der Gott Apoll will Orest von seinem Wahn befreien, wenn dieser seine Schwester Iphigenie in die Heimat zurückholt. Mit diesem Plan erreichen Orest und sein Cousin Pylades die Insel Tauris. Dort wiederum herrscht Konflikt zwischen Iphigenie und König Thoas: Sie verschmäht seine Annäherungsversuche. Seine Bestrafung: Sie soll als Priesterin alle Fremden, die auf der Insel ankommen, töten. So trifft Iphigenie nach langer Zeit auf Orest und Pylades. Glücklicherweise kann Iphigenie selbst ihren Bruder von seinem Wahn befreien. Der heimlichen Flucht von Tauris steht nun nichts mehr im Weg. Doch Iphigenie hadert mit sich: Sie will die Bewohner*innen der Insel nicht im Stich lassen. Deshalb gesteht sie Thoas ihren Plan. Dieser ist zuerst zornig, doch das Flehen des Orest bringt den König dazu, die Geschwister in ihre Heimat zurückkehren zu lassen.

Beitragsbild © Anna Stocher/TAG